血管造影検査

血管造影とは

血管は一般に周囲組織との間に密度の差がほとんど無く、単純X線撮影で写すことはできません。そのため血管撮影は、血管と他の臓器との間にX線の吸収差をつけるために造影剤を注入して撮影を行います。血管の形態、血流状態を連続的に撮影することにより、動脈あるいは静脈の病変を診断できます。血管造影検査はX線を用いるため、専用の検査室で行われます。当院は心臓血管造影装置2台・ハイブリッドER(汎用血管造影装置)1台・ハイブリッドOR(手術室)の計4台が毎日稼働しております。脚または腕の動脈に針を刺し、カテーテルと呼ばれる直径数mmの管を血管内に挿入します。そのカテーテルを目的の血管まで送り、特定の血管に造影剤を注入して撮影を行う選択的血管造影が一般的に行われています。また診断のみでなく、血管の狭窄部位を拡げる血管拡張術、動脈瘤の血流をなくす塞栓術、腫瘤を栄養する動脈を人為的に閉塞させる動脈閉塞術など、血管内治療も盛んに行われています。

心血管造影室

X線管球2台(バイプレーン)を用い同時に多角度撮影が可能です。心血管の治療および不整脈治療が迅速であり、造影剤使用量も飛躍的に少なくできます。

Trinias(島津製作所製) 2024年1月設置

Artis Q BA Twin(SIEMENS社製) 2015年2月設置

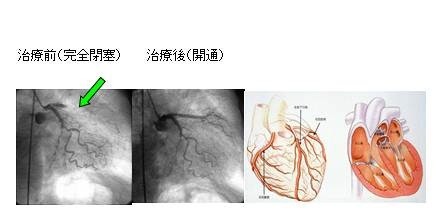

心臓血管検査及び治療

冠動脈(心臓を支配する血管)は左冠動脈と右冠動脈に枝分かれしています。左冠動脈はさらに前下行枝と回旋枝に分かれており、この2本と右冠動脈を合わせた3本が主要な冠動脈となっています。心臓の筋肉に酸素と栄養素を送る冠動脈の内部が極端に狭くなって血流が悪くなり、血液が固まって血栓ができたり、他の場所でできた血栓が冠動脈に詰まったりすると血流が完全に途絶えてしまいます。冠動脈の詰まった先の心筋には血液が流れないため、酸素欠乏や栄養不足になった心筋細胞が次々と壊死していきます(心筋梗塞)。

心血管造影室では冠動脈の状態を診断したり、狭窄のある血管を治療したり、不整脈に対して治療を行ったりしています。

心血管造影室では冠動脈の状態を診断したり、狭窄のある血管を治療したり、不整脈に対して治療を行ったりしています。

心血管造影室で行われる治療

心血管造影室では、狭心症や心筋梗塞の原因である、心血管の狭窄部位に対して、カテーテルを病変部位に治療器具を進め、病変部の血管を広げたり形成したりする治療をする、冠動脈血管形成術を行っています。冠動脈血管形成術は、バルーンとステントによる治療が中心となっていますが、狭窄の状態によってはローターブレーターやDCAと呼ばれる治療が行なわれることもあります。

その他に、不整脈に対してアブレーション治療を行っています。

その他に、不整脈に対してアブレーション治療を行っています。

主な治療手技

- 冠状動脈形成術:狭窄し細くなったところを風船でふくらませる手法で、一般にバルーン(風船)療法といわれています。患者さんの苦痛も少なく非常に有効な治療法で、日本を含め世界的に多数行われています。

- ステント治療:狭窄部位にステント(金属でできた網状の筒)を留置し、血管を拡張させる手法です。バルーン療法に比べ再狭窄の可能性が減る治療法になります。

- ローターブレーター:硬い動脈硬化病変(石灰化病変)に対してドリルを用いて削り取る方法です。

- 不整脈アブレーション治療:カテーテルにより、不整脈の原因となる電気回路を遮断する治療法です。

※ 被ばく線量の低減を実施

当院では被ばくを可能な限り少なくする事を目的にX線撮影線量を医師と協議、全国的にみても非常に少ない線量で検査および治療を行っております。

ハイブリッドER/汎用血管撮影装置

Artis icono(SIEMENS社製) 2024年1月設置

ハイブリッドERは救急外来にて、IVR-CT(血管撮影装置とCTを組み合わせた装置)を設置し寝台を初療ベッドとして備えた救急初療室のことで、搬入患者の診断と治療を同時並行で行うシステムです。他にも頭部・胸部・腹部・骨盤・四肢領域の診断検査、治療に使用します。

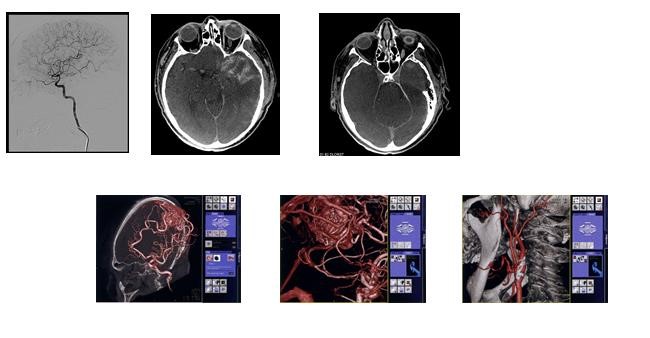

頭頚部血管造影

頭部の動脈、静脈、毛細血管の様子を観察する検査です。脳出血の部位の決定や、脳腫瘍の位置などが特定できます。脚または腕の動脈に針を刺し、カテーテルを挿入し、頸動脈(首の動脈)のあたりまで進め、造影剤を注入して検査を行います。脳動脈瘤、脳動静脈奇形、くも膜下出血、脳腫瘍、脳出血などの診断・治療に行われます。

主な治療手技

- 脳動脈瘤コイル塞栓術:脳動脈にできたこぶ(動脈瘤)に対して柔軟な糸状の金属で詰めることで破裂を防ぐ治療です。当院では全身麻酔下で治療を行うことが多いです。

- 脳血栓回収術:脳動脈にある血栓を除去する治療法です。急性期脳梗塞の治療として非常に有効な治療です。

- 頸動脈ステント留置術:頸動脈の狭窄に対して金属の網(ステント)を留置する治療です。

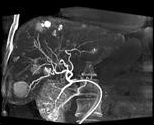

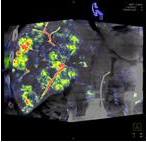

腹部血管造影検査

腫瘍部位・周囲の血管形状(拡張、肥大、圧迫、伸展、狭窄、硬化、消失等)、血流(動脈相、毛細管相、静脈相)を観察します。肝臓の悪性腫瘍に対する治療や、肺動脈、骨盤動脈からの出血に対する治療を行ったりしています。

主な治療手技

- TACE(肝動脈化学塞栓療法)

脚の動脈に針を刺し、肝臓がんなど腫瘍の動脈血管に細いカテーテルを挿入し、そこから腫瘍の栄養血管を塞栓させる薬剤を注入する治療法です。

※塞栓(血管を詰まらせる)物質を入れて血流を止め、がん組織の栄養補給路を遮断しがん組織を縮小させます。 - TAI(経カテーテル動注化学療法)

抗がん剤を注入する治療も同様の手技で行います。

四肢血管造影検査

閉塞性動脈硬化症に対して、カテーテルを用いた診断やバルーン拡張術、ステント留置術などの血管内治療を行っています。

主な治療手技

血管形成術:動脈や静脈の狭窄部に対して風船やステントで膨らませる治療です。

ハイブリッドOR

Azurion7 C20 FlexArm (PHILIPS社製) 2024年1月設置

ハイブリッドORとは手術室に血管X線撮影装置を設置した部屋のことで、手術を行いながら血管撮影を行うことができます。

主な治療手技

- ステントグラフト内挿術:胸部および腹部大動脈瘤に対する治療です。ステントグラフトとはステントといわれる針金状の金属を編んだ金網をグラフトと言われる人工血管で覆ったものです。血管の中に留置することで直接的に大動脈瘤に血圧がかからないようになり、破裂の予防を行うことができます。

- 経皮的シャント拡張術:狭くなったシャント血管に対して風船のついたカテーテルを入れ、病変部で風船をふくらませることで、血管を広げる手術です。

- 脊椎固定術:脊椎固定術とは、問題のある脊椎の上下の脊椎を金属のボルトと棒などを使って固定することで安定をはかる手術です。