臨床工学科

ページ内目次

理念

医療機器の専門職として地域医療に貢献します

方針

・安全で質の高い医療技術を提供します

・適切に管理されたME機器を提供します

・チーム医療に貢献します

・病院経営に参画します

・適切に管理されたME機器を提供します

・チーム医療に貢献します

・病院経営に参画します

「臨床工学技士」

臨床工学技士は1987年に誕生した医療資格です。

病院や診療所などで血液浄化装置や人工呼吸器、人工心肺装置などの生命維持管理装置の操作・保守管理を中心に、院内の医療機器が安全に安心して使用できるように管理を行っています。

病院や診療所などで血液浄化装置や人工呼吸器、人工心肺装置などの生命維持管理装置の操作・保守管理を中心に、院内の医療機器が安全に安心して使用できるように管理を行っています。

当センターの臨床工学科

当院の臨床工学科は男性16名・女性7名・嘱託1名の総勢24名(2025年6月)で組織され、チーム一丸となり臨床業務やME機器管理業務に取り組んでいます。勤務体制は、日曜日や夜間帯は日直・宿直にて24時間対応を行う他、バックアップとしてオンコール体制を取っています。

認定資格者

| 所得資格一覧 | |

|---|---|

| 3学会合同呼吸療法認定士 | 6名 |

| 透析技術認定士 | 4名 |

| 専門不整脈治療臨床工学技士 | 3名 |

| 専門心血管カテーテル臨床工学技士 | 1名 |

| 植込み型心臓不整脈デバイス認定士 | 3名 |

| 認定集中治療臨床工学技士 | 2名 |

| 認定医療機器管理臨床工学技士 | 1名 |

| 体外循環技術認定士 | 2名 |

| 第2種ME技術実力検定 | 6名 |

| 第1種ME技術者 | 1名 |

| ITE(心血管インターベーション技師) | 4名 |

| 医療機器情報コミュニケータ | 3名 |

| 臨床ME専門認定士 | 1名 |

| CDR | 1名 |

| 第2種電気工事士 | 3名 |

| 心電図検定2級 | 2名 |

| 危険物取扱者 乙類4種 | 2名 |

| 特定高圧ガス取扱主任者(液化酸素) | 1名 |

| CPAP療法士 | 1名 |

| 登録販売者 | 1名 |

| 臨床検査技師 | 1名 |

| 看護師 | 1名 |

臨床工学科の業務について

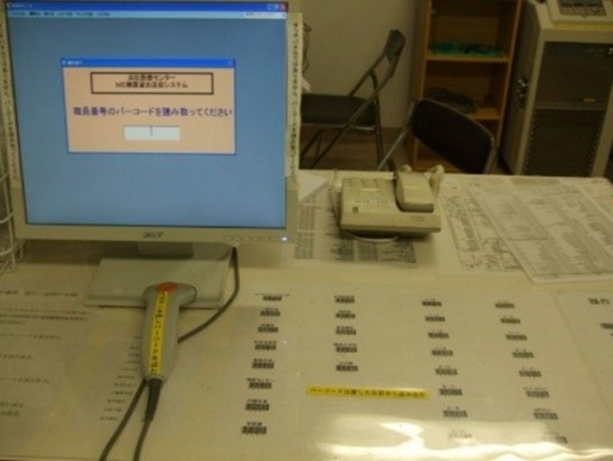

ME機器管理業務

輸液ポンプやシリンジポンプ・フットポンプなど院内汎用で使用する機器を中心に生命維持管理装置や院内すべての生体情報モニタなどの保守管理業務を行っています。ME機器は、バーコードを用いて機器の識別を行い、貸出し管理も中央管理で行っています。ICUや周産期センター、手術室などの機器は分散管理となっており、毎日のラウンドにて対応しています。

機器管理システムはiMarcs(アイマークス)を採用し、貸出し管理や機器整備記録の他、一部の機器はトレーサビリティによって誰がいつどこで使用されているか把握できるようになっています。臨床工学科で管理している全ての機器は計画的な保守・点検を実施し、常に患者さんに安心して使用できるように努めています。

臨床工学科管理台数:2290台(2025年6月)

機器管理システムはiMarcs(アイマークス)を採用し、貸出し管理や機器整備記録の他、一部の機器はトレーサビリティによって誰がいつどこで使用されているか把握できるようになっています。臨床工学科で管理している全ての機器は計画的な保守・点検を実施し、常に患者さんに安心して使用できるように努めています。

臨床工学科管理台数:2290台(2025年6月)

血液浄化業務

血液浄化部門では、維持透析や血液浄化療法(血液中の病因物質を取り除く治療)を行い、それに関わる治療機器の操作・保守・管理を行っています。

透析室は25床有し、月水金2クール・火木土1クールで、入院外来ともに治療を行っています。地域を支える病院として維持透析導入(58名/2024年実績)や緊急対応(緊急導入やICUでの血液透析、ブラッドアクセストラブル)も多く対応しています。他、血液吸着やアフェレーシス・急性血液浄化療法・幹細胞採取・骨髄濃縮なども行っています。

また、静岡県西部圏域キーパーソンとしての役割やJHAT(日本災害時透析医療支援チーム)などの災害対策にも取り組んでいます。

透析室は25床有し、月水金2クール・火木土1クールで、入院外来ともに治療を行っています。地域を支える病院として維持透析導入(58名/2024年実績)や緊急対応(緊急導入やICUでの血液透析、ブラッドアクセストラブル)も多く対応しています。他、血液吸着やアフェレーシス・急性血液浄化療法・幹細胞採取・骨髄濃縮なども行っています。

また、静岡県西部圏域キーパーソンとしての役割やJHAT(日本災害時透析医療支援チーム)などの災害対策にも取り組んでいます。

心臓血管カテーテル業務

冠動脈や末梢血管の検査や治療(CAG1038件、PCI487件/2024年度実績)で、ポリグラフやIVUS(血管内超音波)装置、OCT(光干渉断層法)装置、FFR(冠血流予備比)などの周辺装置を操作の他、2025年度より清潔野業務を始めています。

特にロ―タブレータやDCA(方向性アテレクトミー)を使用する際には、血管内画像の情報を評価し、医師と情報共有するように努めています。また、ECMOやIABPなど補助循環装置や体外式ペースメーカの導入もスムーズに行えるようにスタッフ教育も力を入れて取り組んでいます。

特にロ―タブレータやDCA(方向性アテレクトミー)を使用する際には、血管内画像の情報を評価し、医師と情報共有するように努めています。また、ECMOやIABPなど補助循環装置や体外式ペースメーカの導入もスムーズに行えるようにスタッフ教育も力を入れて取り組んでいます。

不整脈業務

カテーテルアブレーション業務では、カテーテルを用いて頻脈性不整脈の診断をするために電気生理検査を行い、確定診断がついた場合には原因となる部位を焼灼・冷却するアブレーション治療をします。当院ではポリグラフの他、心内電位記録装置や高周波装置、3Dマッピング装置(Ensite X・CARTO🄬3)など関連装置の操作を行っています。

(265件/2024年度実績)

(265件/2024年度実績)

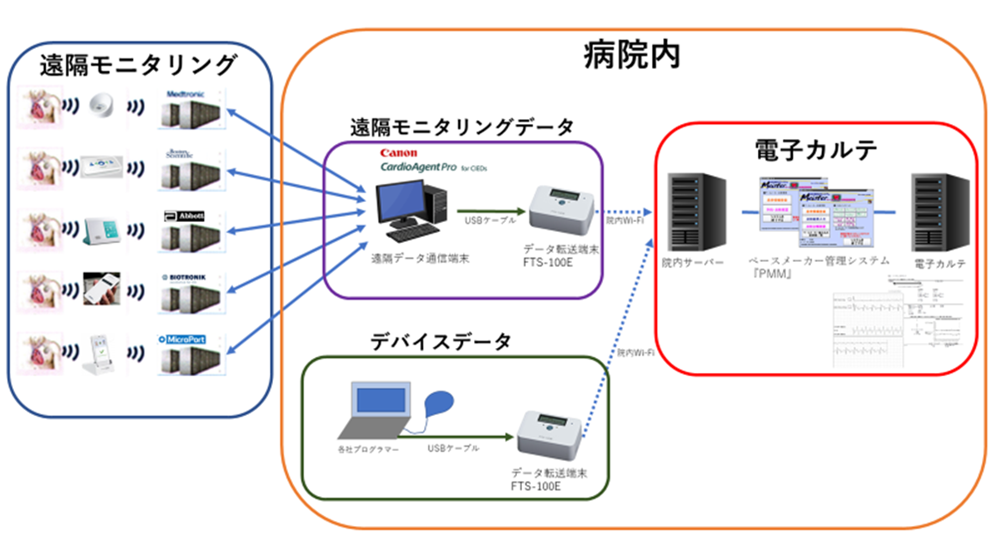

心臓植込み型電気的デバイス業務では、徐脈性不整脈に対するペースメーカ、頻脈性不整脈に対する植え込み型除細動器、重症心不全に対する心臓再同期療法など不整脈デバイスにおいて、プログラマーを操作しデバイス植え込み術や交換術、外来での定期フォローアップや遠隔モニタリングで患者管理の他、手術やMRI検査など緊急症例の対応も行っています。

当院では、データベースの作成や患者管理システムの改善に取り組み、2024年になりClosedの電子カルテシステムにおいてペーパーレスを実現できました。

(新規交換110件、チェック784件、遠隔モニタリング2430件/2024年度実績)

当院では、データベースの作成や患者管理システムの改善に取り組み、2024年になりClosedの電子カルテシステムにおいてペーパーレスを実現できました。

(新規交換110件、チェック784件、遠隔モニタリング2430件/2024年度実績)

人工呼吸器管理業務

人工呼吸器は成人用新生児用合わせて38台保有しています。

当院では毎日臨床工学技士によるラウンドを実施しており、人工呼吸器の使用中点検や始業点検、終業点検を実施しています。各病棟で使用する人工呼吸器は主に高度医療機器管理室やME機器管理室にて管理されており、人工呼吸器使用時には始業点検済みのエリアに並んでいる呼吸器から必要な機種を選んで使用することができます。人工呼吸器の使用開始/終了時には当院独自の医療機器管理システムiMarcsにより、各呼吸器のバーコードを読み込むことで電子カルテから使用された機種や使用患者、その期間等を一覧で見ることができ、人工呼吸器の使用状況の把握に役立てています。また、年に1回各人工呼吸器の年次点検を行ってます。

ICUや救命病棟では臨床情報システムPrimeGaia(日本光電)を導入しており、作動中の人工呼吸器の設定や実測値のデータが電子カルテに取り込まれます。これにより看護師のカルテ入力作業軽減や他病棟にいるときでも設定や実測値を把握することができます。

RST(呼吸サポートチーム)も2008年より開始し現在もラウンドの他に院内勉強会などの活動を行っています。

当院では毎日臨床工学技士によるラウンドを実施しており、人工呼吸器の使用中点検や始業点検、終業点検を実施しています。各病棟で使用する人工呼吸器は主に高度医療機器管理室やME機器管理室にて管理されており、人工呼吸器使用時には始業点検済みのエリアに並んでいる呼吸器から必要な機種を選んで使用することができます。人工呼吸器の使用開始/終了時には当院独自の医療機器管理システムiMarcsにより、各呼吸器のバーコードを読み込むことで電子カルテから使用された機種や使用患者、その期間等を一覧で見ることができ、人工呼吸器の使用状況の把握に役立てています。また、年に1回各人工呼吸器の年次点検を行ってます。

ICUや救命病棟では臨床情報システムPrimeGaia(日本光電)を導入しており、作動中の人工呼吸器の設定や実測値のデータが電子カルテに取り込まれます。これにより看護師のカルテ入力作業軽減や他病棟にいるときでも設定や実測値を把握することができます。

RST(呼吸サポートチーム)も2008年より開始し現在もラウンドの他に院内勉強会などの活動を行っています。

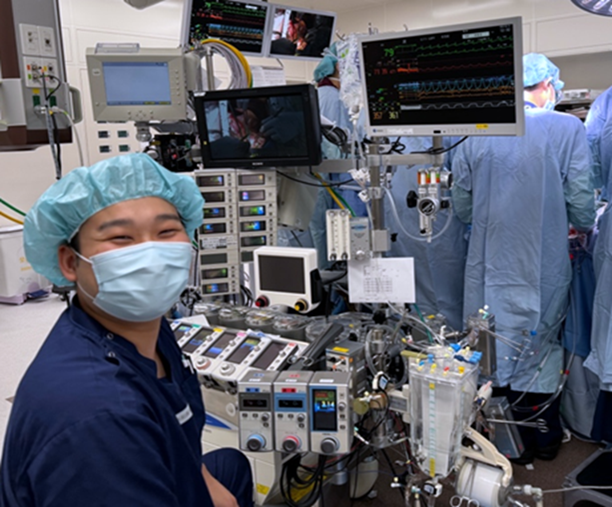

手術室業務

2025年度より、臨床工学技士が手術センター内に2名常駐し臨床技術提供や手術時に使用する医療機器や映像システム、医療ガスなどを含む設備のトラブル対応や保守管理を行っています。

これまでも、麻酔器や電気メスなどの保守管理を行っていましたが、常駐することで新たに、耳鼻科のナビゲーションシステムの準備や、消化器内科で使用される肝臓悪性腫瘍に対するラジオ波発生装置の操作、患者入室前後の手術室ラウンドを行い、現在業務拡大を行っているところです。

今後、臨床工学技士の配置人数増員に伴い環境整備や機器の不調を医師や看護師から直接聞き取れるような関係性を構築し、安全で質が高い手術が行えるよう努めていきたいと思います。

これまでも、麻酔器や電気メスなどの保守管理を行っていましたが、常駐することで新たに、耳鼻科のナビゲーションシステムの準備や、消化器内科で使用される肝臓悪性腫瘍に対するラジオ波発生装置の操作、患者入室前後の手術室ラウンドを行い、現在業務拡大を行っているところです。

今後、臨床工学技士の配置人数増員に伴い環境整備や機器の不調を医師や看護師から直接聞き取れるような関係性を構築し、安全で質が高い手術が行えるよう努めていきたいと思います。

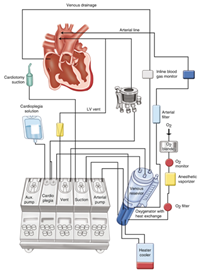

人工心肺業務

循環器領域での体外循環システムには、心臓は肺補助を目的としたECMOやIABP、人工心肺装置などがあります。体外へ血液を脱血し、人工肺にて酸素加した血液を血液ポンプでよりシンプルで安全性の高い体外循環システムへの構築を目指し改良を進めています。心臓血管外科医、麻酔科医及び看護師と協力し、安全な医療が提供できるよう努めています。

開心術における業務は人工心肺装置やECMOなどの補助循環の操作を行っています。人工心肺操作は2人一組で行い、現在5名で担当しています。近年、様々な治療領域にて低侵襲化が進んでいますが、当院心臓外科手術でも低侵襲心臓手術(MICS)での弁や冠動脈手術や緊急手術で最も多い大血管手術の対応を行っています。

体外循環管理では、急性腎機能障害(AKI)や高乳酸血症(HL)対策として、近年Ranuicci氏らによりエビデンスが報告されている目標志向型体外循環管理(Golden Directed Perfusion: GDP)があり、これまでの適正灌流量指標であったSvO2に加えDO2やVO2を指標とし、灌流量や輸血実施管理を施行しています。

当院MICS手術の体外循環は、吸引補助脱血(VAVD)を用い大腿静脈からの1本脱血にて体内の血液を人工心肺へ脱血し、人工肺にて酸素加した血液を遠心ポンプで送血し大腿動脈へ戻し全身の血液循環を維持しています。

開心術における業務は人工心肺装置やECMOなどの補助循環の操作を行っています。人工心肺操作は2人一組で行い、現在5名で担当しています。近年、様々な治療領域にて低侵襲化が進んでいますが、当院心臓外科手術でも低侵襲心臓手術(MICS)での弁や冠動脈手術や緊急手術で最も多い大血管手術の対応を行っています。

体外循環管理では、急性腎機能障害(AKI)や高乳酸血症(HL)対策として、近年Ranuicci氏らによりエビデンスが報告されている目標志向型体外循環管理(Golden Directed Perfusion: GDP)があり、これまでの適正灌流量指標であったSvO2に加えDO2やVO2を指標とし、灌流量や輸血実施管理を施行しています。

当院MICS手術の体外循環は、吸引補助脱血(VAVD)を用い大腿静脈からの1本脱血にて体内の血液を人工心肺へ脱血し、人工肺にて酸素加した血液を遠心ポンプで送血し大腿動脈へ戻し全身の血液循環を維持しています。

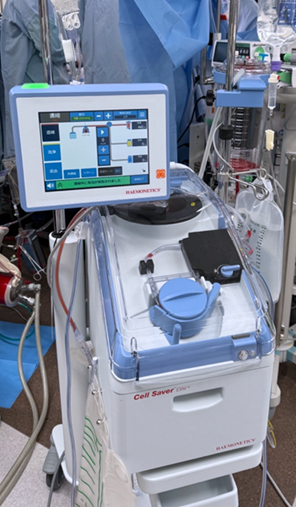

自己血回収業務

開心術、血管外科や整形外科領域で、輸血量削減を目的として自己血回収装置が使用されます。術野の出血を回収洗浄後、患者さんへ戻すための血液作成するための機器の操作を行います。

ロボット支援手術 Davinci業務

Davinciというロボットを使用した手術が2021年から開始し、現在泌尿器科、呼吸器外科、消化器外科、婦人科などの診療科で施行されています。

利点は、三次元の拡大視野と操作性に優れ、開腹・開胸に比べ創部が小さく術後回復は早いなどがあります。一方、欠点として機器本体や鉗子類のコストが高く、ロボットを操作する術者の触覚がない、大量出血時に開腹・開胸をようするため緊急対応しにくいなどがありますが、臨床工学技士が手術開始前点検や実際に手術を担うペイシェントカートの移動操作、術中の立ち会いにて手術が安全に遂行できるよう努めています。

利点は、三次元の拡大視野と操作性に優れ、開腹・開胸に比べ創部が小さく術後回復は早いなどがあります。一方、欠点として機器本体や鉗子類のコストが高く、ロボットを操作する術者の触覚がない、大量出血時に開腹・開胸をようするため緊急対応しにくいなどがありますが、臨床工学技士が手術開始前点検や実際に手術を担うペイシェントカートの移動操作、術中の立ち会いにて手術が安全に遂行できるよう努めています。

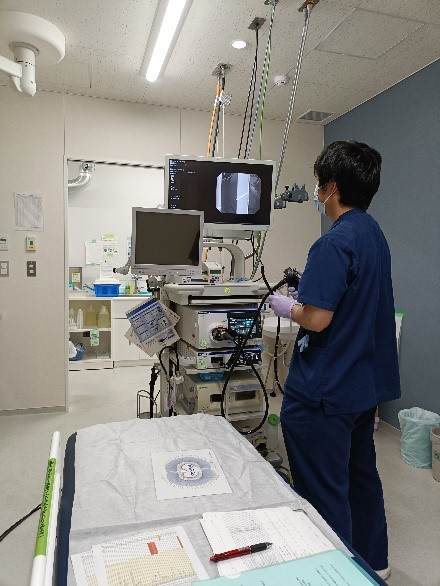

内視鏡業務

2025年4月から臨床工学技士 1名が内視鏡室に配属され、内視鏡や内視鏡用超音波プローブ、トロリー等内視鏡周辺機器の定期点検と管理、モニタや高周波治療器の点検、及びペースメーカ等(CIEDs)を植込みされている患者さんの手術時設定変更などの対応を行っています。

また、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)やERCPといった各種検査・治療において、医師の指導下にて介助業務にも参入しています。臨床工学技士が内視鏡室業務に介入したことにより、患者さんに一層の安全・安心を提供できるよう努めています。

また、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)やERCPといった各種検査・治療において、医師の指導下にて介助業務にも参入しています。臨床工学技士が内視鏡室業務に介入したことにより、患者さんに一層の安全・安心を提供できるよう努めています。

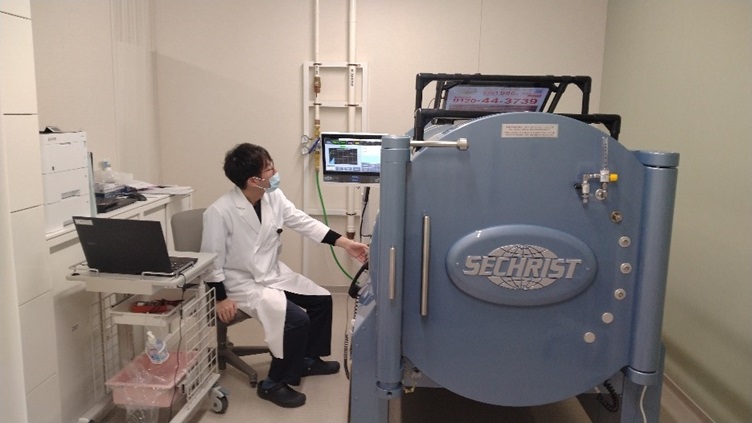

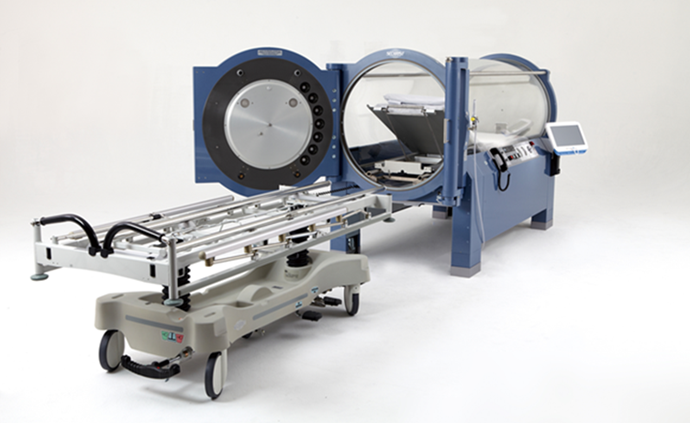

高気圧酸素療法業務

高気圧酸素治療とは、気密したタンク(高気圧酸素治療装置)の中で酸素の圧力を大気圧以上にあげ、血液中に溶けている酸素の量を増やし、身体の隅々まで酸素を行き渡らせる効果を利用して病態の改善を図ります。治療への不安を訴える患者さんも多いため、医師や看護師、事務職員チームで連携をとり、より丁寧な説明をし、安心して治療を受けられるようにしています。

高気圧酸素治療装置には1名の患者さんを収容する第1種装置と、同時に2 名以上の患者さん,又は患者さんと共に治療に従事する医療職員を収容する第2種装置とがあり、当院では第1種装置が2台稼働しています。(治療件数1,828件/2024年度実績)

当院で稼働している高気圧酸素治療装置(第1種装置)

【高気圧酸素治療の流れ】

高気圧酸素治療装置は、100%酸素で普通の気圧から2絶対気圧に気圧を上げるため、燃えるもの、燃えやすいもの、壊れやすいものは持ち込むことができません。そのため、装置に入る前にボディチェックをさせていただきます。ボディチェックが問題なければ、タンク内に入り、普通の気圧から2絶対気圧に気圧を上げ、その中で約90分間過ごしていただくことになります。

治療中は、臨床工学技士が付き添いますのでご安心ください。タンク内でもインターホンを通じて会話ができますし、治療の間にテレビもご覧になることができます。具合が悪くなった場合は、遠慮なくおっしゃってください。

また、タンク内に入り、治療を始めてから3~5分くらいすると、耳が少し痛くなることがあります(飛行機に乗った時や、列車がトンネルに入った時の症状)。そうなった場合には、耳抜きをしていただきます。

この治療は1回/日、7~30回行います。適応疾患及び健康状態等により治療回数は異なります。

高気圧酸素治療装置は、100%酸素で普通の気圧から2絶対気圧に気圧を上げるため、燃えるもの、燃えやすいもの、壊れやすいものは持ち込むことができません。そのため、装置に入る前にボディチェックをさせていただきます。ボディチェックが問題なければ、タンク内に入り、普通の気圧から2絶対気圧に気圧を上げ、その中で約90分間過ごしていただくことになります。

治療中は、臨床工学技士が付き添いますのでご安心ください。タンク内でもインターホンを通じて会話ができますし、治療の間にテレビもご覧になることができます。具合が悪くなった場合は、遠慮なくおっしゃってください。

また、タンク内に入り、治療を始めてから3~5分くらいすると、耳が少し痛くなることがあります(飛行機に乗った時や、列車がトンネルに入った時の症状)。そうなった場合には、耳抜きをしていただきます。

この治療は1回/日、7~30回行います。適応疾患及び健康状態等により治療回数は異なります。