胆嚢がん

胆嚢について

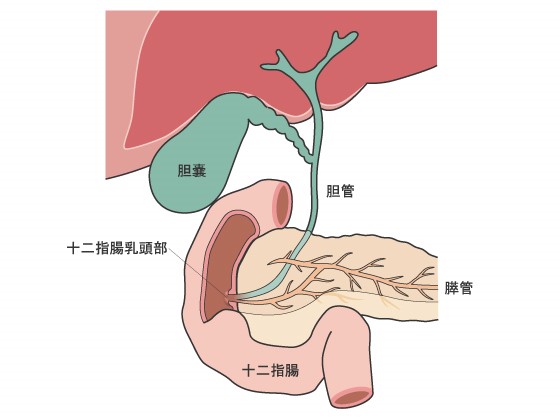

肝臓の細胞でつくられる消化液「胆汁」(脂肪やたんぱく質の消化・吸収に関係します)を、十二指腸に流すルートのことを「胆道」といいます。メインの流れ道である管状の構造を「胆管」、そのわきにある袋状の臓器を「胆嚢」と言います。胆嚢は胆嚢管というらせん状構造をもった細い管で肝外胆管とつながっており、一時的に胆汁をためておく袋です。その中で胆汁は濃縮されていきます。

ここでは胆嚢がんについて説明します。

ここでは胆嚢がんについて説明します。

胆嚢がんの進行の仕方

胆嚢がんの進行は大きく分けて、局所進行(癌の発生した場所)と領域リンパ節転移、遠隔転移(離れたリンパ節、臓器への転移)、播種(癌から直接周囲組織に癌細胞がこぼれること)の4つに分類されます。

①局所進行

がんは胆嚢の一番内側の粘膜から発生します。粘膜にできたがんは、胆嚢内腔に沿って水平方向に広がったり、粘膜から胆嚢の外側に向かって進行していきます。胆嚢の壁を貫いて広がっていった場合には、周囲の臓器(肝臓、血管:肝動脈や門脈など、十二指腸、胃など)へ食い込んでいくこともあります。

また胆嚢がんでは胆嚢管~胆管周囲の神経線維に沿って癌が伸びていくような場合が多く、これを「神経浸潤」と呼びます。この浸潤により、肉眼的にはわからない範囲までがんが広がっていることがよく見られます。

がんは胆嚢の一番内側の粘膜から発生します。粘膜にできたがんは、胆嚢内腔に沿って水平方向に広がったり、粘膜から胆嚢の外側に向かって進行していきます。胆嚢の壁を貫いて広がっていった場合には、周囲の臓器(肝臓、血管:肝動脈や門脈など、十二指腸、胃など)へ食い込んでいくこともあります。

また胆嚢がんでは胆嚢管~胆管周囲の神経線維に沿って癌が伸びていくような場合が多く、これを「神経浸潤」と呼びます。この浸潤により、肉眼的にはわからない範囲までがんが広がっていることがよく見られます。

②領域リンパ節転移

リンパ管にがん細胞が侵入し、リンパの流れに沿ってリンパ節に転移をしていきます。がんの周辺のリンパ節は手術で腫瘍と一括して切除が可能であり、「領域リンパ節」と呼ばれていますが、ある程度離れたリンパ節転移は次の「遠隔転移」と同じ扱いとなります。

リンパ管にがん細胞が侵入し、リンパの流れに沿ってリンパ節に転移をしていきます。がんの周辺のリンパ節は手術で腫瘍と一括して切除が可能であり、「領域リンパ節」と呼ばれていますが、ある程度離れたリンパ節転移は次の「遠隔転移」と同じ扱いとなります。

③遠隔転移

遠隔転移には大きく分けて以下の2つのルートがあります。

遠隔転移には大きく分けて以下の2つのルートがあります。

- リンパ節転移:リンパ液の流れに乗って近くのリンパ節から遠くへと広がっていきます。

- 血行性転移:血液に乗って他の臓器に転移します。胆管がんの場合、最も多いのは肝臓への転移です。そのほか、肺やその他の臓器へも転移することがあります

④播種

胆嚢粘膜から発生したがんが外側に進行して、胆嚢表面(漿膜)へ達し、そこからこぼれて腹腔内へ散らばることです。

胆嚢粘膜から発生したがんが外側に進行して、胆嚢表面(漿膜)へ達し、そこからこぼれて腹腔内へ散らばることです。

胆嚢がんの病期分類

胆嚢がんは「胆道癌取扱い規約 第6版(2013年)」内で病期が細かく規定されており、0期~IVB期に分けられています。

進行度は、手術前、手術時の肉眼所見、手術後の病理検査所見の3段階でそれぞれ判断されますが、最終的には病理検査所見が最も重要です。

進行度は、手術前、手術時の肉眼所見、手術後の病理検査所見の3段階でそれぞれ判断されますが、最終的には病理検査所見が最も重要です。

| Stage 0 | がんの広がりが粘膜内にとどまっているもの。 |

|---|---|

| Stage I | がんが胆嚢壁の筋層までにとどまっているもの。 |

| Stage II | がんが胆嚢壁の漿膜下層あるいは肝臓の付着部の組織内までにとどまっており、リンパ節転移のないもの。 |

| Stage IIIA | がんが漿膜に浸潤しているか、肝またはそれ以外の周囲の1臓器のみに浸潤しており、リンパ節転移がないもの。 |

| Stage IIIB | がんの浸潤がIIIAまでの範囲にとどまっており、リンパ節転移のあるもの。 |

| Stage IVA | がんが肝以外の周囲の2臓器以上に浸潤している、もしくは重要な血管(門脈本幹、または総肝動脈、固有肝動脈)に浸潤があるが、遠隔転移がない。リンパ節転移の有無は問わない。 |

| Stage IVB | がんが離れた別の臓器に転移を認める(遠隔転移)もの。 |

胆嚢がんの症状

早期の段階では自覚症状がないことがほとんどで、検診や他の病気の検査中に発見されたり、胆石症手術で摘出した標本の検査で偶然発見されることもあります。ただし、多くの場合は進行してから胆嚢炎をおこしたり、あるいは胆管に食い込んで黄疸(目や尿、皮膚に黄染が起こること)がでたりして発見されます。

胆嚢がんの診断

胆嚢がんが疑われた場合、以下の検査を施行します。ただし、発症時にはほとんどの患者さんがStage II以上であることが多く、がんであるかどうかと、病巣の広がりを並行して調べることがほとんどです。

| 採血 | 腫瘍マーカー(CEA、CA19-9、DUPAN2など) |

|---|---|

| 画像検査 | 腹部超音波検査、腹部CT検査、腹部MRI検査(MRCP)等 |

| 内視鏡を用いた検査 | 経内視鏡的胆道造影(ERC)、超音波内視鏡検査(EUS )等 |

当科での胆嚢がんに対する治療

がんの治療には、一般的に

胆嚢がんの場合、化学療法や放射線治療単独の治療のみでは根治的治療(完全にがんを治すことを意図した治療)は難しいとされており、まずは外科的切除を中心とした治療を考えます。

当科では胆嚢がんに対する根治療法の中心である外科的切除を積極的に行っており、全身状態の細かい評価結果から、安全に手術が完遂できると判断した場合、根治切除を目指して必要十分な切除・再建を施行します。

胆嚢がんは、その進行度、伸展形式などから以下のごとく切除術式が異なります。

- 外科的切除(手術)

- 抗がん剤による治療(化学療法)

- 放射線治療

胆嚢がんの場合、化学療法や放射線治療単独の治療のみでは根治的治療(完全にがんを治すことを意図した治療)は難しいとされており、まずは外科的切除を中心とした治療を考えます。

当科では胆嚢がんに対する根治療法の中心である外科的切除を積極的に行っており、全身状態の細かい評価結果から、安全に手術が完遂できると判断した場合、根治切除を目指して必要十分な切除・再建を施行します。

胆嚢がんは、その進行度、伸展形式などから以下のごとく切除術式が異なります。

| 早期がん | 胆のう摘出術 |

|---|---|

| 進行がん | 肝切除(+肝外胆管切除+胆道再建術)、膵頭十二指腸切除術など |

また、血管に浸潤がある場合には上記に加えてそれらの合併切除→再建も必要になります。

これらの手術は比較的難易度が高く、合併症の多い手術として知られていましたが、現在では安全性が高まり、重篤な合併症は、徐々に減少しています。当科は、2011年から日本肝胆膵外科学会で発足した高度技能専門医制度のビデオ審査に合格した専門医が常勤しており、肝臓、胆道、膵臓の難易度の高い手術を重篤な合併症なく安全に施行できています。

切除の際には、術中に病理検査を施行して(術中迅速病理診断)、がんの取り残しのないように努めます。

また、胆嚢がんの術後に抗がん剤を使用することで再発率が下がるかどうかについては、大規模な臨床試験がないので明らかにはなっていません。ただし切除した病巣の広がりを検討し、患者さんと相談のうえで術後に化学療法や放射線療法を選択することもあります。

これらの手術は比較的難易度が高く、合併症の多い手術として知られていましたが、現在では安全性が高まり、重篤な合併症は、徐々に減少しています。当科は、2011年から日本肝胆膵外科学会で発足した高度技能専門医制度のビデオ審査に合格した専門医が常勤しており、肝臓、胆道、膵臓の難易度の高い手術を重篤な合併症なく安全に施行できています。

切除の際には、術中に病理検査を施行して(術中迅速病理診断)、がんの取り残しのないように努めます。

また、胆嚢がんの術後に抗がん剤を使用することで再発率が下がるかどうかについては、大規模な臨床試験がないので明らかにはなっていません。ただし切除した病巣の広がりを検討し、患者さんと相談のうえで術後に化学療法や放射線療法を選択することもあります。