肝細胞がん

肝臓について

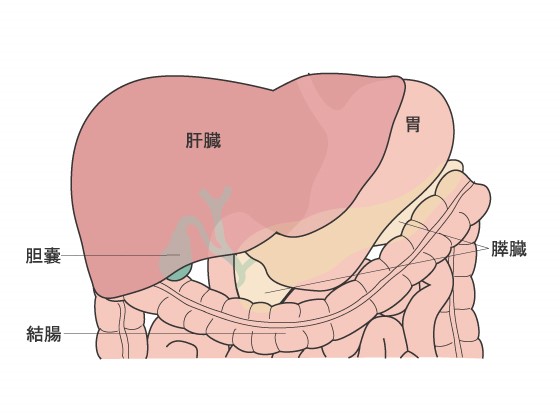

肝臓は図のようにおなかの中の一番上にある臓器一番大きな実質臓器で、色々な働きがあります。また、他の臓器と異なる点は、栄養する血管が2種類(肝動脈、門脈)あることや、手術や外傷で部分的に欠損した部分をある程度埋める(再生する)機能があることです。

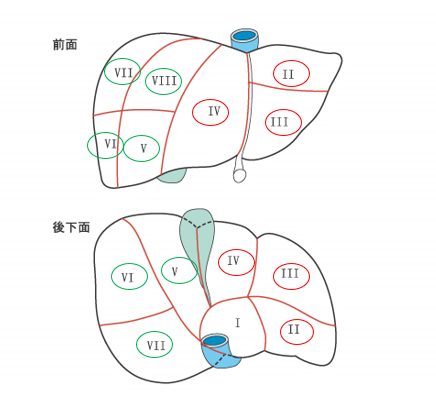

肝臓は解剖学的に8つの「亜区域」に分かれています。

〇で囲んだⅤ,VI,VII,VIIIの4つの亜区域で「右葉」を形成しており、〇で囲んだII,II,IVの3つの区域を合わせて「左葉」と呼んでいます。Iの亜区域は「尾状葉」とよばれ、別に扱われます。右葉の中でもVI+VIIの範囲を「後区域」、V+VIIIの範囲を「前区域」と呼びます。また左葉はII+IIIの「外側区域」、IVだけの「内側区域」があります。

また、肝臓には表のようにいくつかの重要な働きがあります。

〇で囲んだⅤ,VI,VII,VIIIの4つの亜区域で「右葉」を形成しており、〇で囲んだII,II,IVの3つの区域を合わせて「左葉」と呼んでいます。Iの亜区域は「尾状葉」とよばれ、別に扱われます。右葉の中でもVI+VIIの範囲を「後区域」、V+VIIIの範囲を「前区域」と呼びます。また左葉はII+IIIの「外側区域」、IVだけの「内側区域」があります。

また、肝臓には表のようにいくつかの重要な働きがあります。

| 合成能 | 血清たんぱくの主成分であるアルブミン、血液を固める働きのある凝固因子などを合成します。 |

|---|---|

| 分泌能 | 脂質、たんぱく質の消化・吸収にかかわる胆汁を胆管内に分泌します。 |

| 代謝・分解能 | いくつかのホルモンや薬剤、アンモニアなどを代謝・分解して別の形にしたり、人体にとっての毒性をなくしたりします。 |

肝細胞がんについて

肝がんは、肺がん・胃がんに次いで日本人男性でのがん死の第3位を占めており、未だに年間死亡者数は約3万人を超えています。

肝がんは大きく分けて、肝臓から発生する原発性肝がん、他臓器がんからの転移である転移性肝がんの2つに分類されます。原発性肝がんのうち、90%以上が肝細胞がんです。ここでは肝細胞がんについて説明します。

肝がんは大きく分けて、肝臓から発生する原発性肝がん、他臓器がんからの転移である転移性肝がんの2つに分類されます。原発性肝がんのうち、90%以上が肝細胞がんです。ここでは肝細胞がんについて説明します。

| 肝細胞癌がん | 肝細胞から発生するがんで、背景にウィルス肝炎や肝硬変、脂肪肝炎があることが多い。 |

|---|---|

| その他の 原発性肝がん |

肝内胆管がん、肉腫様肝がん、神経内分泌がん など |

肝細胞がんの症状

肝細胞がんは、初期の段階ではほとんど症状はありません。進行した場合には、腹痛、背部痛、黄疸、むくみ、腹水、食欲不振、体重減少などが認められます。

肝細胞がんの進行の仕方

肝細胞がんに限らず、がんの進行は大きく分けて、局所進行(がんの発生した場所)と領域リンパ節転移(膵臓周辺のリンパ節への転移)、遠隔転移(離れた臓器への転移)、播種(がんから直接周囲組織に細胞がこぼれること)の4つに分類されます。

① 局所進行

肝細胞がんは肝臓を構成するメインの細胞である肝細胞から発生します。発生した肝細胞がんは多くの場合、球状の塊として、周りの肝組織を圧排(押し広げる)しながら少しずつ大きくなっていきます。その過程で「被膜」と呼ばれる繊維性のカプセルでおおわれていきます。2㎝以下であれば、そのカプセルから外に出ることは少ないのですが、3㎝を越えてくると、被膜の一部を越えて肝内の血管に入り込み、血液の流れに乗って肝内外に転移する可能性があります。また肝臓の表面にできると、横隔膜や結腸に食い込んだり、破裂したりすることがありますが、比較的まれです。

② 領域リンパ節転移

リンパ管にがん細胞が侵入し、リンパの流れに沿ってリンパ節に転移をしていきます。肝細胞がんのリンパ節は比較的まれです。ある程度離れたリンパ節は次の「遠隔転移」と同じ扱いとなります。

③ 遠隔転移(離れた臓器への転移)

肝細胞がんは肝臓を構成するメインの細胞である肝細胞から発生します。発生した肝細胞がんは多くの場合、球状の塊として、周りの肝組織を圧排(押し広げる)しながら少しずつ大きくなっていきます。その過程で「被膜」と呼ばれる繊維性のカプセルでおおわれていきます。2㎝以下であれば、そのカプセルから外に出ることは少ないのですが、3㎝を越えてくると、被膜の一部を越えて肝内の血管に入り込み、血液の流れに乗って肝内外に転移する可能性があります。また肝臓の表面にできると、横隔膜や結腸に食い込んだり、破裂したりすることがありますが、比較的まれです。

② 領域リンパ節転移

リンパ管にがん細胞が侵入し、リンパの流れに沿ってリンパ節に転移をしていきます。肝細胞がんのリンパ節は比較的まれです。ある程度離れたリンパ節は次の「遠隔転移」と同じ扱いとなります。

③ 遠隔転移(離れた臓器への転移)

| 遠隔リンパ節転移 | リンパ液の流れに乗ってがんの周辺から遠くのリンパ節へと広がっていきます。 |

|---|---|

| 血行性転移 | 血液に乗って他の臓器に転移します。肝細胞がんの場合、骨や肺への転移が主ですが、 その他の臓器へも転移することがあります。 |

④播種

肝表面もしくは破裂した肝細胞癌がんが肝外にこぼれてがん細胞が腹腔内へ散らばり、しこりを作ることです。

肝表面もしくは破裂した肝細胞癌がんが肝外にこぼれてがん細胞が腹腔内へ散らばり、しこりを作ることです。

肝細胞がんの病期分類

各種のがんは、「癌取扱い規約」によって病期(進行度)が決められています。

肝細胞がんは「肝癌取扱い規約」内で病期が1~4に分けられています。手術適応は基本的にステージ1~3の場合ですが、ステージ4でも条件によっては切除可能な場合もあります。

進行度は、手術前、手術時の肉眼所見、手術後の病理検査所見(摘出標本の組織を顕微鏡で見た所見)の3段階でそれぞれ判断されますが、最終的には病理検査所見が 最も重要です。

肝細胞がんは「肝癌取扱い規約」内で病期が1~4に分けられています。手術適応は基本的にステージ1~3の場合ですが、ステージ4でも条件によっては切除可能な場合もあります。

進行度は、手術前、手術時の肉眼所見、手術後の病理検査所見(摘出標本の組織を顕微鏡で見た所見)の3段階でそれぞれ判断されますが、最終的には病理検査所見が 最も重要です。

| Stage 1 | ① 単発、②2cm以下、③脈管浸潤なし(がんが肝内の主な動脈、門脈、胆管、静脈などへ 浸潤していない)、の3つの因子すべてがそろっている |

|---|---|

| Stage 2 | ① ② ③のうち2因子だけそろっている |

| Stage 3 | ① ② ③のうち、1因子だけ |

| Stage 4 | がんが離れたリンパ節や臓器への転移あり |

肝細胞がんの診断

肝細胞がんの診断としては、血液検査で腫瘍マーカーのAFP、PIVKA-IIが高値を示します。画像診断としては、腹部超音波、造影CT、造影MRI(EOB-MRI)が有用で、中でもEOB-MRIは肝がんの検出力が高く、重要な検査法と言えます。診断に難渋する場合は肝生検(腫瘍を直接穿刺して検体を採取し、病理検査を行うこと)を行うこともあります。

| 採血 | 腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-IIなど) |

|---|---|

| 画像検査 | 腹部超音波検査、腹部CT検査、腹部MRI検査(EOB-MRI)等 |

| その他 | 肝生検 等 |

当科での肝細胞がんに対する治療

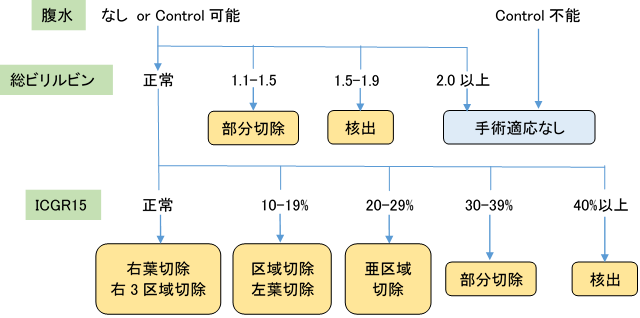

当科では肝細胞癌に対して外科的切除を施行しています。肝癌治療ガイドラインでは、肝予備能(再生能力などのポテンシャル)が保たれており、肝臓以外の臓器に転移がなく、腫瘍の数が3個以内の場合には外科的切除の適応があるとされています。正常範囲の肝予備能がある場合には、肝臓の70%近くまでの切除は可能とされています。しかし肝細胞がんは、慢性肝炎や肝硬変などによる肝機能障害を伴っていることが多いため、手術前には必ず肝予備能検査を行います。肝予備能が悪いのに大量肝切除を行うと、術後の肝不全(生命を維持するための肝機能が不足する状態)になる確率が高くなってしまいます。そのため日本では、肝予備能に応じて安全に肝切除ができる範囲が下図のように提唱されています。

肝細胞がんに対する肝切除は基本的に葉、区域、亜区域の単位(「肝臓について」の項参照)で考えますが、肝機能が低下していると、亜区域より小範囲の部分切除や核出術が適応となることがあります。当院では上記に加え、シンチグラムやその他の指標、また年齢や全身状態を加味して切除術式を提案しています。

手術は肝胆膵外科学会で認定された高度技能専門医が中心となり、最新の機器を用いてできるだけ低侵襲に行います。また安全に行えるケースを選択して、腹腔鏡下肝切除も試行しています。

手術は肝胆膵外科学会で認定された高度技能専門医が中心となり、最新の機器を用いてできるだけ低侵襲に行います。また安全に行えるケースを選択して、腹腔鏡下肝切除も試行しています。

手術以外の治療について

肝細胞癌では慢性的に肝障害を伴うことが多いため、下記の手術以外の治療法を選択することもほかの癌に比べて多くなるのが現状です。ここでは簡単に手術以外の治療法についても紹介します。

1.局所療法(ラジオ波焼却療法、マイクロ波凝固療法、エタノール注入、など)

肝細胞がんの局所療法は肝切除以外に、ラジオ波焼却療法、マイクロ波凝固療法、エタノール注入などがあります。これは腫瘍を体内外から針で直接穿刺し、熱凝固やアルコール注入などを行い腫瘍を死滅させる方法です。小さくて個数が少なく(3cm以下かつ3個以内)、肝表面や血管の近くにない場合が一般的な適応です。また、体外からアプローチする場合には穿刺ルートが確保できている必要があり、体形や腫瘍の位置でできないことがあります。

2.経カテーテル的肝動注塞栓療法(TACE)

肝切除や局所療法の適応にならない場合には、経カテーテル的肝動注塞栓療法が行われます。足のつけ根(大腿動脈)に針を穿刺し、カテーテルを動脈内に挿入して腫瘍を栄養する肝動脈まで到達させます。そこから抗がん剤を直接注入し、さらに栄養血管を塞栓物質で詰めてしまう治療です。この治療法は腫瘍の個数が多い場合にも応用がききますが、1回の治療で根治することは少なく、しばしば繰り返し治療が必要となります。

3.その他の治療

肝切除、それ以外の局所療法、TACEを行っても、治療後の再発率は5年間で約70~80%に達します。これらを繰り返すことには限界があり、再発した肝細胞がんに対していくつかの「分子標的治療薬」と呼ばれる新規薬剤が使用されていますが、いまだ奏効率(腫瘍が50%以上縮小する率)は数%と低く、余命を数か月延長し得る程度に留まっています。

1.局所療法(ラジオ波焼却療法、マイクロ波凝固療法、エタノール注入、など)

肝細胞がんの局所療法は肝切除以外に、ラジオ波焼却療法、マイクロ波凝固療法、エタノール注入などがあります。これは腫瘍を体内外から針で直接穿刺し、熱凝固やアルコール注入などを行い腫瘍を死滅させる方法です。小さくて個数が少なく(3cm以下かつ3個以内)、肝表面や血管の近くにない場合が一般的な適応です。また、体外からアプローチする場合には穿刺ルートが確保できている必要があり、体形や腫瘍の位置でできないことがあります。

2.経カテーテル的肝動注塞栓療法(TACE)

肝切除や局所療法の適応にならない場合には、経カテーテル的肝動注塞栓療法が行われます。足のつけ根(大腿動脈)に針を穿刺し、カテーテルを動脈内に挿入して腫瘍を栄養する肝動脈まで到達させます。そこから抗がん剤を直接注入し、さらに栄養血管を塞栓物質で詰めてしまう治療です。この治療法は腫瘍の個数が多い場合にも応用がききますが、1回の治療で根治することは少なく、しばしば繰り返し治療が必要となります。

3.その他の治療

肝切除、それ以外の局所療法、TACEを行っても、治療後の再発率は5年間で約70~80%に達します。これらを繰り返すことには限界があり、再発した肝細胞がんに対していくつかの「分子標的治療薬」と呼ばれる新規薬剤が使用されていますが、いまだ奏効率(腫瘍が50%以上縮小する率)は数%と低く、余命を数か月延長し得る程度に留まっています。