栄養管理科

部門紹介

栄養は生きていくために欠かせないものです。私たちは、患者様の症状や疾患、栄養状態に応じて必要な栄養を身体に取り入れ、疾患の治癒促進や早期回復、栄養状態の改善や合併症等の進展予防をはかる「栄養療法」を専門的に取り扱います。患者様が一人の人間として活力を持ち続けることができるよう患者様の身体と心に栄養を満たし、シームレスな「栄養療法」の提供ができるよう最善を尽くしたいと思っています。

患者様にとつて最善な「栄養療法」を提供するためには、「栄養管理」と「給食管理」が重要になります。私たちは双方のバランスを保ちながら、院内外の他職種と連携して多角的に患者様をサポートできるよう努めています。

栄養部門では「栄養管理科ホームページ」を開設しています。栄養基準や食形態、食事提供や運用に関する様々な情報を掲載し、栄養部門だけでなく院内のスタッフが必要な情報を取得できるようになっています。

患者様にとつて最善な「栄養療法」を提供するためには、「栄養管理」と「給食管理」が重要になります。私たちは双方のバランスを保ちながら、院内外の他職種と連携して多角的に患者様をサポートできるよう努めています。

栄養部門では「栄養管理科ホームページ」を開設しています。栄養基準や食形態、食事提供や運用に関する様々な情報を掲載し、栄養部門だけでなく院内のスタッフが必要な情報を取得できるようになっています。

栄養管理(クリニカルサービス)

栄養管理科には管理栄養士13名(臨時職員含む)が所属し、他職種と連携したチーム医療、入院及び外来の栄養管理に尽力しています。各病棟には病棟担当の管理栄養士を配置し、患者様への食事対応や入院栄養食事指導等に速やかに対処できるようにしています。

患者様の入院後は、身体状況や検査データーなどを把握し、患者様を取り巻く環境、抱えている課題や問題点などを抽出し、退院後の生活を見据えた診療治療計画を多職種連携で立案します。管理栄養士は栄養管理手順に沿って栄養評価及び栄養状態の診断を行い、目標となる栄養素量を設定し、適切な食事形態の選択、栄養補助食品の併用などを考慮して、患者様にとって最善の栄養サポートを提供し、最大限の栄養治療効果が得られるよう努めています。

栄養状態の評価においては、必要に応じて多周波数BIA(生体電気インピーダンス分析法)計測を実施しています。基礎代謝量、筋肉量や体脂肪量、浮腫などを非侵襲的かつ簡便に算出し、患者様の食事摂取状況や検査結果と合わせて身体機能状態を評価することで、低栄養やフレイルの予防及び改善を推進しています。

患者様の入院後は、身体状況や検査データーなどを把握し、患者様を取り巻く環境、抱えている課題や問題点などを抽出し、退院後の生活を見据えた診療治療計画を多職種連携で立案します。管理栄養士は栄養管理手順に沿って栄養評価及び栄養状態の診断を行い、目標となる栄養素量を設定し、適切な食事形態の選択、栄養補助食品の併用などを考慮して、患者様にとって最善の栄養サポートを提供し、最大限の栄養治療効果が得られるよう努めています。

栄養状態の評価においては、必要に応じて多周波数BIA(生体電気インピーダンス分析法)計測を実施しています。基礎代謝量、筋肉量や体脂肪量、浮腫などを非侵襲的かつ簡便に算出し、患者様の食事摂取状況や検査結果と合わせて身体機能状態を評価することで、低栄養やフレイルの予防及び改善を推進しています。

給食管理(フードサービス)

病院の食事は治療の一環として提供されるものであり、入院患者様の「栄養管理」には「給食管理」がとても重要です。そのため、入院患者の年齢や性別、食事摂取状況などを把握し、食事調査(嗜好調査)や残食量調査などを定期的に行うことで献立を振り返るようにしています。

当科は給食業務を委託しており、2024年1月1日の新病院開設とともに「ニュークックチル」方式による食事提供を開始しました。急速冷却や再加熱という工程を踏まえる「ニュークックチル」には不向きなメニューもありますが、食材料や調理加工法などを工夫して、季節に合わせた行事食や選択メニュー(一部の食種を除く)など、心を込めた給食サービスの提供を心がけています。

当科は給食業務を委託しており、2024年1月1日の新病院開設とともに「ニュークックチル」方式による食事提供を開始しました。急速冷却や再加熱という工程を踏まえる「ニュークックチル」には不向きなメニューもありますが、食材料や調理加工法などを工夫して、季節に合わせた行事食や選択メニュー(一部の食種を除く)など、心を込めた給食サービスの提供を心がけています。

酢豚

生姜焼き

ドライカレー

鶏の照り煮

<ニュークックチルとは>

加熱調理した料理を急速に冷却してチルド状態で保管し、食事提供のタイミングで再加熱する調理方法を「クックチル」といいます。「ニュークックチル」は、加熱調理して急速冷却するところまでは「クックチル」と同じですが、トレイメイクした状態でチルド保存することと、再加熱カートを使って再加熱するところが異なります。

調理作業の効率化や標準化をはかり、安全性を確保しつつ、病院など食数の多い大量調理施設では難しい「温かい料理は温かく」「冷たい料理は冷たく」を実現できることが大きな特徴であるといえます。

当院は特定給食施設として「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守しています。「ニュークックチル」導入により加熱調理後2時間以内の喫食を可能にして、安全で安心できる食の提供に努めています。

加熱調理した料理を急速に冷却してチルド状態で保管し、食事提供のタイミングで再加熱する調理方法を「クックチル」といいます。「ニュークックチル」は、加熱調理して急速冷却するところまでは「クックチル」と同じですが、トレイメイクした状態でチルド保存することと、再加熱カートを使って再加熱するところが異なります。

調理作業の効率化や標準化をはかり、安全性を確保しつつ、病院など食数の多い大量調理施設では難しい「温かい料理は温かく」「冷たい料理は冷たく」を実現できることが大きな特徴であるといえます。

当院は特定給食施設として「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守しています。「ニュークックチル」導入により加熱調理後2時間以内の喫食を可能にして、安全で安心できる食の提供に努めています。

チルド庫(入口)

チルド庫(内側)

再加熱カート

仕事紹介

栄養管理体制

GLIM基準を活用した栄養管理実施手順を策定し、全ての入院患者に対して栄養リスクスクリーニングを実施しています。栄養リスクがあると判定された患者様に対する栄養診断プロセスを経て、管理栄養士が早期に介入し適切な栄養サポートを提供しています。

チーム医療の推進

病棟担当の管理栄養士は、定期的に行われる各診療科のカンファレンスや回診に参加し、情報共有や意見交換を行っています。消化器外科手術の前後や、長期絶食が見込まれる場合、摂食嚥下機能低下や褥瘡、低栄養、がん治療中や食事摂取量が少ない患者様がいる場合は積極的に介入し、治療の一環としての食事療法を担います。また、関係各部門との連携を密にするため様々な勉強会や専門委員会にも参加し、院内外のチーム医療推進に努めています。

- 栄養サポートチーム

- 緩和ケアチーム

- 褥瘡対策チーム

- 嚥下チーム

- 糖尿病透析予防診療チーム

- CKD透析予防診療チーム

- 肝疾患チーム

- 下肢創傷チーム

- 関節リウマチチーム

- 専門委員会/分科会への参加(防災対策・感染対策・がん診療・クリニカルパス・病院機能評価療法・医療安全・化学療法・支持療法)

| 月曜日 | 腎臓内科回診、循環器内科回診、脳神経外科カンファレンス、内分泌・代謝内科カンファレンス、消化器外科回診 |

|---|---|

| 火曜日 | 整形外科カンファレンス、緩和ケアカンファレンス |

| 水曜日 | NST回診カンファレンス、褥瘡回診カンファレンス |

| 木曜日 | 糖尿病教育入院(集団指導) |

| 金曜日 | 血液内科カンファレンス |

<NST(栄養サポートチーム)>

当院は、「栄養サポートチーム加算」を算定している「NST稼働施設認定」です。「NST専門療法士」である専任管理栄養士が参加し、特定集中治療室における「早期栄養介入管理加算」や、術前術後の栄養管理にかかる「周術期栄養管理実施実施加算」の算定などに関与し、入院前から退院後までシームレスな栄養管理体制を目指しています。

また、院内外に向けて「NST院内勉強会」「地域連携NST勉強会」を定期的に開催し、様々な情報を広く発信しています。

<緩和ケアチーム>

当院は「地域がん診療連携拠点病院」に指定されています。地域に密着したがんの専門病院として地域の医療機関との連携協力体制を構築し、抗がん剤による化学療法の実施、緩和ケアチーム活動、がん相談支援センターの設置などにより、がん患者の治療と生活を総合的に支援する体制を整備しています。

緩和ケアチームには「がん病態栄養専門管理栄養士」を有する専任管理栄養士が参加し、病棟担当管理栄養士と連携して必要な栄養食事管理を実施し、専門的緩和ケアによる「個別栄養食事管理加算」および「小児個別栄養食事管理加算」を算定しています。

<肝疾患チーム>

浜松市は静岡県肝疾患対策推進計画を受けて肝疾患に関する窓口を設置して、肝炎ウイルス感染予防と検査の推進、がん化予防を推進しています。当院は専門的な検査・治療を行う医療機関として、地域肝疾患診療連携拠点病院に指定されています。

当院には「静岡県肝炎医療コーディネーター」が所属しており、感染予防、肝炎ウイルス検査、陽性者の早期受診、治療継続を推進すると共に、円滑なフォローアップのため所属や職種に応じた様々な働きかけをしています。肝疾患チームには、「静岡県肝炎医療コーディネーター」である「肝疾患病態栄養専門管理栄養士」が参加しています。

栄養教育

医師の指示にて管理栄養士が栄養指導を積極的に行っています。入院中だけでなく、患者様が退院された後も外来にて継続指導を行い、地域で生活する患者・ご家族様の実際の食生活に寄り添える栄養サポートを心がけています。

<栄養食事指導>(予約制)

毎週木曜日に『糖尿病教室』を開催し集団栄養指導を行っています。個人指導では、糖尿病や脂質異常症などの病態別食事療法指導のほか、摂食嚥下機能が低下した患者様に対する食事形態指導、がん治療中の患者様に対する症状別食事アドバイス、低栄養改善のための食事の工夫など、患者様に合わせた個別栄養サポートを提供しています。

<糖尿病透析予防指導>

専門医の指示のもと、「糖尿病療養指導士(CDEJ)」や「病態栄養専門管理栄養士」による個別療養プログラムを提供しています。また、腎臓病透析予防指導も開始しました。

<食事相談・講演会>

患者支援室・がん相談支援センター、化学療法室と連携して、患者様への食事相談や講演会に随時対応することが出来ます。

毎週木曜日に『糖尿病教室』を開催し集団栄養指導を行っています。個人指導では、糖尿病や脂質異常症などの病態別食事療法指導のほか、摂食嚥下機能が低下した患者様に対する食事形態指導、がん治療中の患者様に対する症状別食事アドバイス、低栄養改善のための食事の工夫など、患者様に合わせた個別栄養サポートを提供しています。

- 集団指導実績

R4:119件 R5:125件 R6:149件

- 個人指導(入院+外来)実積

R4:5593件 R5:5450件 R6:4730件

<糖尿病透析予防指導>

専門医の指示のもと、「糖尿病療養指導士(CDEJ)」や「病態栄養専門管理栄養士」による個別療養プログラムを提供しています。また、腎臓病透析予防指導も開始しました。

<食事相談・講演会>

患者支援室・がん相談支援センター、化学療法室と連携して、患者様への食事相談や講演会に随時対応することが出来ます。

食事サービス(給食提供)

(1)衛生管理

①厨房設備

当院は、厚生労働省令に定められた特定給食施設であり、食中毒発生防止を目的とした「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守しつつ、HACCPの概念を導入した安全で安心な衛生管理体制を整備しています。また、衛生管理教育と衛生点検を実施するなど、衛生管理意識の維持・向上による安全な食の提供に努めています。

当院は、厚生労働省令に定められた特定給食施設であり、食中毒発生防止を目的とした「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守しつつ、HACCPの概念を導入した安全で安心な衛生管理体制を整備しています。また、衛生管理教育と衛生点検を実施するなど、衛生管理意識の維持・向上による安全な食の提供に努めています。

手洗い設備

(厨房入口:準備室)

急速冷却機

保存食管理

②調乳システム

厚生労働省の「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」に沿って調乳作業を実施しています。必要に応じ日本乳業協会等から情報を取り寄せるなど、安全で安心な調乳食の提供に努めています。

厚生労働省の「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドライン」に沿って調乳作業を実施しています。必要に応じ日本乳業協会等から情報を取り寄せるなど、安全で安心な調乳食の提供に努めています。

調乳システム

乾熱滅菌及び

流通蒸気消毒庫

終末殺菌冷却槽

(2)安全・安心な食事の提供

①食物禁忌

当院は「アレルギー疾患診療拠点病院」に指定されています。当科では、「特定原材料」「特定原材料に準じるもの」28品目全てに対し「食物禁忌」として対応しています。予定入院の場合は患者支援センター、緊急入院の場合は病棟にて、「食物アレルギーに関する調査表」を用いて食物禁忌品目と摂取可能な範囲(程度)を確認します。食物禁忌情報は電子カルテ及び部門システムに登録し、管理栄養士が患者個別の献立を作成して食事提供を行っています。

また、「ラテックスアレルギー」や薬剤との相互作用がある食品などについても電子カルテで情報共有し、食を通じた安全な医療の提供に努めています。

当院は「アレルギー疾患診療拠点病院」に指定されています。当科では、「特定原材料」「特定原材料に準じるもの」28品目全てに対し「食物禁忌」として対応しています。予定入院の場合は患者支援センター、緊急入院の場合は病棟にて、「食物アレルギーに関する調査表」を用いて食物禁忌品目と摂取可能な範囲(程度)を確認します。食物禁忌情報は電子カルテ及び部門システムに登録し、管理栄養士が患者個別の献立を作成して食事提供を行っています。

また、「ラテックスアレルギー」や薬剤との相互作用がある食品などについても電子カルテで情報共有し、食を通じた安全な医療の提供に努めています。

②アレルギー対応食

当院の食種には「アレルギー対応食」が設定されており、緊急入院の患者様に対し速やかに安全な食事を提供することができます。また、医師の指示で食物経口負荷試験の結果を受け、アレルギー食事栄養指導も実施しています。

当院の食種には「アレルギー対応食」が設定されており、緊急入院の患者様に対し速やかに安全な食事を提供することができます。また、医師の指示で食物経口負荷試験の結果を受け、アレルギー食事栄養指導も実施しています。

通常のカレー

アレルギー対応カレー

③アレルギー対応ミルク

糖質代謝異常や脂質吸収障害、乳糖不耐症に対応する特殊ミルクや、低体重児用ミルクなどを院内採用しています。

④宗教等への対応

イスラム教の患者様には「ハラーム(許されない食べ物)」を除去し、「ハラール(許された食べ物)」を提供することができます。「ハラールミルク」として認証を受けたミルクはありませんが、特殊ミルクを用意しております。その他、宗教上の禁忌食品がある患者様にも対応致していますが、医療の一環として提供されるべき病院給食の栄養バランスが損なわれない範囲での対応となっています。

⑤摂食嚥下に配慮した食種

当院では、『日本摂食嚥下リハビリテーション学会』の「嚥下調整食学会分類2021」の基準に基づいて、食材のかたさを調整しとろみをつけた「嚥下調整食」を設定しています。糖尿病や腎臓病など治療食の方にも適用し、食思不振や体力低下などがみられる方には食事量や内容調整、補助栄養などを個別にサポートしています。

糖質代謝異常や脂質吸収障害、乳糖不耐症に対応する特殊ミルクや、低体重児用ミルクなどを院内採用しています。

④宗教等への対応

イスラム教の患者様には「ハラーム(許されない食べ物)」を除去し、「ハラール(許された食べ物)」を提供することができます。「ハラールミルク」として認証を受けたミルクはありませんが、特殊ミルクを用意しております。その他、宗教上の禁忌食品がある患者様にも対応致していますが、医療の一環として提供されるべき病院給食の栄養バランスが損なわれない範囲での対応となっています。

⑤摂食嚥下に配慮した食種

当院では、『日本摂食嚥下リハビリテーション学会』の「嚥下調整食学会分類2021」の基準に基づいて、食材のかたさを調整しとろみをつけた「嚥下調整食」を設定しています。糖尿病や腎臓病など治療食の方にも適用し、食思不振や体力低下などがみられる方には食事量や内容調整、補助栄養などを個別にサポートしています。

(3)災害拠点病院としての部門体制

①災害用備蓄食糧の管理・運営

当院は「災害拠点病院」に指定されており、大規模災害等に備えて「BCPマニュアル(事業継続計画書)」を整備しています。栄養管理科では5日程度の災害備蓄食糧、バックタイプの経管栄養剤や液体缶ミルクを管理し、災害時においても通常食に近い食事を提供できるよう、給食委託業者と協力して普段使いの常備品をローリングストックする方法をとっています。

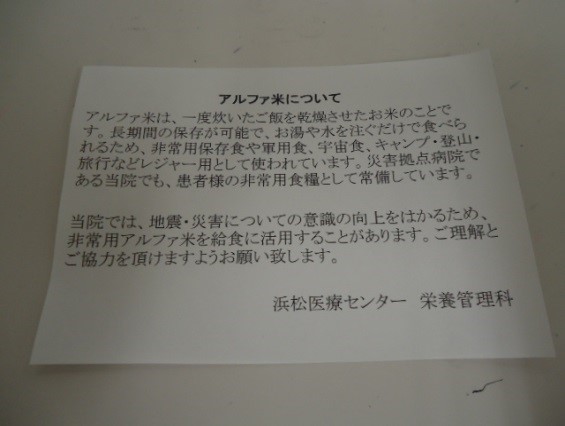

大規模災害等の発生時は、「非常時 院内食事箋」のもとに、栄養成分や食形態、ライフステージ、栄養ルートなどを考慮した5分類(13パターン)食を提供することができます。院内防災計画に則り、炊き出し訓練や科内演習訓練、「アルファ米」の給食提供などを実施し、防災意識の向上と定着、災害用備蓄食糧の運用管理に力を入れています。

当院は「災害拠点病院」に指定されており、大規模災害等に備えて「BCPマニュアル(事業継続計画書)」を整備しています。栄養管理科では5日程度の災害備蓄食糧、バックタイプの経管栄養剤や液体缶ミルクを管理し、災害時においても通常食に近い食事を提供できるよう、給食委託業者と協力して普段使いの常備品をローリングストックする方法をとっています。

大規模災害等の発生時は、「非常時 院内食事箋」のもとに、栄養成分や食形態、ライフステージ、栄養ルートなどを考慮した5分類(13パターン)食を提供することができます。院内防災計画に則り、炊き出し訓練や科内演習訓練、「アルファ米」の給食提供などを実施し、防災意識の向上と定着、災害用備蓄食糧の運用管理に力を入れています。

災害用非常食

「アルファ米」提供に関するお知らせ

②栄養管理科における防災対策

栄養部門では、「BCPマニュアル(事業継続計画書)」に定められたレベル3以上の大規模災害等が発生した場合に備えて、病院管理栄養士および給食委託業者に向けて「アクションカード」をそれぞれ作成し、取るべき行動、担うべき活動などについて取り決めています。また、院内には災害派遣医療チーム(DMAT)が設置されており、専門知識を有する管理栄養士が参加しています。

部門における緊急連絡網や被災状況を確認する手順を整備し、緊急時は科内に「危機管理チーム」を設置し、給食委託業者と協同して「危機管理マニュアル(災害対策)」に沿って対応します。

栄養部門では、「BCPマニュアル(事業継続計画書)」に定められたレベル3以上の大規模災害等が発生した場合に備えて、病院管理栄養士および給食委託業者に向けて「アクションカード」をそれぞれ作成し、取るべき行動、担うべき活動などについて取り決めています。また、院内には災害派遣医療チーム(DMAT)が設置されており、専門知識を有する管理栄養士が参加しています。

部門における緊急連絡網や被災状況を確認する手順を整備し、緊急時は科内に「危機管理チーム」を設置し、給食委託業者と協同して「危機管理マニュアル(災害対策)」に沿って対応します。

(4)感染症及び医療の安全に関する部門体制

①感染対策

当院は、第二種感染症指定医療機関に指定され感染症病棟を備えています。栄養部門では、コロナ禍における実践を踏まえてマニュアルを改訂しました。日常的な健康管理や食中毒・病原体別感染対策に関する衛生教育や感染対策を強化するだけでなく、体調不良時の対応についても明確化し「危機管理マニュアル(感染対策)」として周知しています。

②医療安全体制

インシデント発生時は院内の報告制度に則り報告を行い、給食委託業者と共に事例を検証し再発防止策を講じることとしています。また、安全安心な医療を提供するために、患者誤認・誤配膳予防、異物混入対策、物品管理、個人情報保護、食物禁忌のほか、報告体制、有害事例発生時の対応などについて「危機管理マニュアル(医療安全)」として周知しています。

③危機管理体制

日常的に起こりうる様々なトラブル等に備えて体制を整備しています。当院BCPにおける災害レベル設定を根拠として、栄養部門において想定されるトラブルを抽出してレベル0-4までのレベル区分を行い、レベルごとに対応できるようマニュアルを作成しています。

火災訓練や災害時の炊き出し訓練、危機管理チームの担当チームごとの活動などを通じて、実際に動けるよう体制を整備しておくことが重要であると考えています。

当院は、第二種感染症指定医療機関に指定され感染症病棟を備えています。栄養部門では、コロナ禍における実践を踏まえてマニュアルを改訂しました。日常的な健康管理や食中毒・病原体別感染対策に関する衛生教育や感染対策を強化するだけでなく、体調不良時の対応についても明確化し「危機管理マニュアル(感染対策)」として周知しています。

②医療安全体制

インシデント発生時は院内の報告制度に則り報告を行い、給食委託業者と共に事例を検証し再発防止策を講じることとしています。また、安全安心な医療を提供するために、患者誤認・誤配膳予防、異物混入対策、物品管理、個人情報保護、食物禁忌のほか、報告体制、有害事例発生時の対応などについて「危機管理マニュアル(医療安全)」として周知しています。

③危機管理体制

日常的に起こりうる様々なトラブル等に備えて体制を整備しています。当院BCPにおける災害レベル設定を根拠として、栄養部門において想定されるトラブルを抽出してレベル0-4までのレベル区分を行い、レベルごとに対応できるようマニュアルを作成しています。

火災訓練や災害時の炊き出し訓練、危機管理チームの担当チームごとの活動などを通じて、実際に動けるよう体制を整備しておくことが重要であると考えています。